不太理解”形状如堂屋的山“到底说的是什么样的山。查了一圈似乎只有广韵里说是山脊,比较形象点。但不知对不对,又如何引申为幽深、闭塞、秘密、隐蔽等含义的?

搜过这样的图,但仍有疑惑。比如形状如堂屋,指的是仅屋顶带瓦那块,还是包括堂屋整体?前者缓,后者陡。仅指单独的堂屋,还是要考虑堂屋和周围其他房子的布局关系?

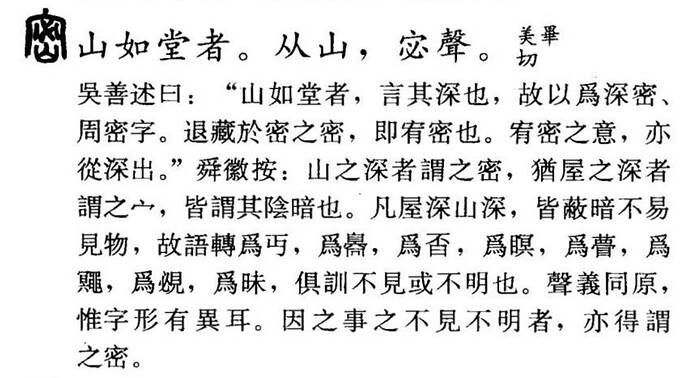

有些资料认为堂密指峰势平缓。亦指平缓之山。《尔雅·释山》:“山如堂者,密。” 郝懿行 疏:“《説文》:‘密,山如堂者。’《檀弓》注:‘堂,形四方而高。’”《尸子·绰子》:“松柏之鼠,不知堂密之有美樅。” 隋 江总 《摄山栖霞寺碑》:“盖闻天有神宫,地云灵府。桑钦博记,始叙四衢之塔;金朔著经,因知千步之寺。至如峰形甑累,岫势堂密,亦乌足言哉?”

有些资料认为密指山極高之處,山脊。“從山,示其位處山中。從宓,聲符,注明音讀,兼表義。宓,本義為安。所從「必」形中「弋」訛作「戈」。會二字得山極高之處,山脊之義。”

亦有资料认为“堂密”指堂与室。比喻距离极近。《尔雅·释山》:“山如堂者,密。” 郭璞 注:“形如堂室者。” 邢昺 疏:“言山如堂室者名密。”清 钱谦益 《大同马吉安茂明李公参赞留务序》:“今之金陵 ,以荆襄为户牖,江关浦口,堂密之间耳。”

许慎无从考证的一家之言不必奉为圭臬,再者探讨死义没什么意义。《说文》里讲很多字的本义可能都是错误的或者无法证明的。

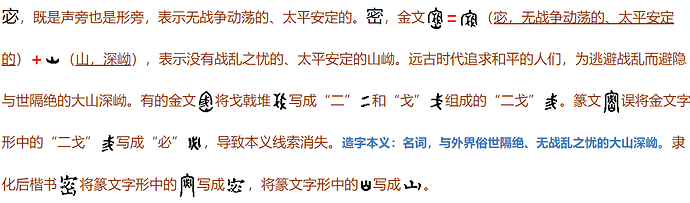

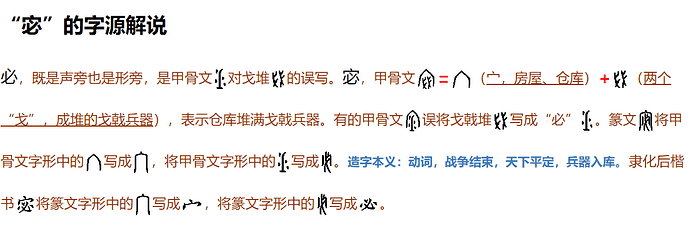

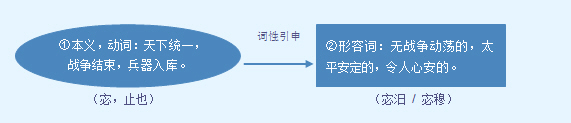

甲骨文无密字只有宓字,而且和山没关系,宓,安也,宁也,或者方国名。金文和战国文字密字是宓的后起字,古今字关系,加上了山部分化,比喻如山之安然,不过当时的材料里只做人名。密字的小篆材料好像只有说文(别的地方没找到)。

以及,段注解释得很清楚。“密,山如堂者。”“堂,殿也。”像宫殿、殿堂一样的山。个人认为,按尔雅注疏里郝懿行引用《礼记·檀弓》郑玄注的说法就挺好,四方而高的山,平缓之山。不过文献语境只有《尸子》一处符合这个语义:“松柏之鼠,不知堂密之有美枞。”《尸子》是战国文献,但是《尸子》早就亡佚了,这句话最早是出现于晋代郭璞在《尔雅》的注释中,最晚到了清代才有残缺的本子(清代残缺的本子有震泽任氏本、元和惠氏本、阳湖孙氏本,都是各种书里四处摘抄人工校正的)。

词义引申楼上的说的也差不多了。

堂为何可以称为形四方而高,甲骨材料可以印证,本来就类似方形土台,和上古居住习俗有关。堂也是重要祭祀场所,商代堂就已经作为宫室了。

试释甲骨文“堂”字并论商代祭祀制度的若干问题_晁福林.pdf (833.4 KB)

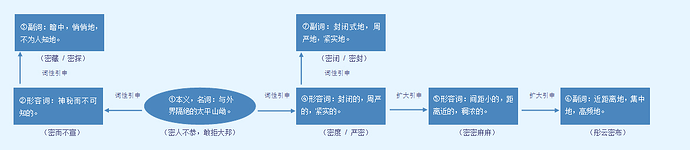

感谢两位提供的资料和思路。看来从“山如堂者”角度探源,是比较牵强的,即使按"像宫殿、殿堂一样的山,四方而高的山,平缓之山"来理解,和“深”似乎也没有必然的逻辑关联。

又找了一圈,下面这个似乎逻辑上更说得过去:

密从山,宓声。宓从宀,必声。宀,交覆深屋也。段注,有堂有室是为深屋。所以,所谓山如堂,即山如宀,山如深屋。深屋自含深意。